Erfahren Sie etwas über unsere schönen Kirchen in der Propstei

Regelmäßig erschienen in der Salzgitter-Zeitung Artikel über die Kirchen der ehemaligen Propstei Salzgitter Lebenstedt. Die veröffentlichten Beschreibungen sind hier eingearbeitet. Außerdem erfahren Sie noch etwas über die Gemeinde und deren Schwerpunkte.

Darüber hinaus sind nach der Fusion der Propsteien Salzgitter Lebenstedt und Salzgitter Bad zur Propstei Salzgitter auch Informationen über die Kirchen im Bereich der ehemaligen Propstei Salzgitter Bad eingearbeitet.

Über den Namen Ihrer Kirche finden sie unter dem Begriff "Gemeinden" eine "Gemeindesuche". Geben Sie hier den Namen Ihrer Kirche ein, so finden sie auch deren Gemeindezugehörigkeit.

Beispiel: "St. Andreas"

Information:

Ihre Suche ergab 10 Treffer.

Andreas-Lukas Kirchengemeinde in Salzgitter-Lebenstedt

gehört zu Pfarrverband Lebenstedt in Salzgitter

St.-Andreas-Weg 4

38226 Salzgitter

Tel.: 05341 49875

Fax: 05341 175300

www.andreas-lukas-kirchengemeinde.de

Bad, Gnadenkirche

1957 wurde der Bau der Gnadenkirche in der Wald-, Tal und Beamtensiedlung in Salzgitter-Bad begonnen, 1958 war sie fertiggestellt und wurde eingeweiht. Ihr Bau war durch die Expansion der Stadt seit 1938, insbesondere aber auch durch die starke Zuwanderung der Nachkriegszeit notwendig geworden. Zunächst waren die Gottesdienste in einer Baracke der Waldschule, ab 1956 im Vorraum der Schule, abgehalten worden. Der Glockenturm steht etwas abseits und ist durch einen überdachten Gang mit dem Kirchenschiff verbunden.

Bad, Heilige Dreifaltigkeit

Die Kirche Heilige Dreifaltigkeit im Süden von Salzgitter-Bad ist die jüngste der evangelischen Kirchen dieses Stadtteils.

In den 1950er Jahren war die Gemeinde der Südstadt bereits auf 4.000 Mitglieder angewachsen. Für deren Betreuung richtete die St.-Mariae-Jakobi Gemeinde zunächst eine zweite Pfarrstelle ein. Im März 1961 wurde eine eigenständige Gemeinde gegründet. Zum Bau eines Gemeindezentrums konnte als Grundstück der ehemalige Union-Sportplatz erworben werden. Der Grundstein wurde am 6. Juni 1965 gelegt, zwei Jahre später, am 1. Juli 1967, wurden Kirche und Gemeindezentrum eingeweiht.

55 Meter hoher Kirchturm

Die Mitte des Gemeindezentrums bildet der sechseckige Kirchenbau, dieser wird von einstöckigen Gebäuden umgeben, die das Pfarrbüro, die Gemeinderäume und den Kindergarten beherbergen. Westlich davon, durch das Dach mit dem Zentrum verbunden, steht der 55 Meter hohe und weithin sichtbare dreieckige Glockenturm. Dieser besteht aus zwei langen Betonplatten und trägt auf seiner Spitze ein 6 Meter hohes Kreuz aus Edelstahl. Im Glockenstuhl unterhalb der Turmmitte hängen die vier Bronzeglocken.

Der sechseckige Kirchenraum ist innen 13,5 Meter hoch und mit Platten aus Edelstahl eingedeckt. Die beiden Eingänge liegen links und rechts des Glockenturmes. Im Vorraum der Kirche, zwischen den Eingängen, befindet sich die Taufkapelle, die etwas tiefer als der übrige Raum liegt. Auf der Empore darüber ist die Orgel aufgebaut, die über 22 Register verfügt. Gegenüber von Orgel und Taufkapelle steht der Altartisch. Die Bilderwand hinter diesem trägt fünf Bronzereliefs des Hamburger Bildhauers Fritz Fleer (1921-1997), diese zeigen Noah unter dem Regenbogen, die Hochzeit zu Kanaa, die Kreuztragung durch Jesus, Jesus am Tisch mit seinen Jüngern und die Ausschüttung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Die Kanzel steht rechts vom Altar, wie dieser und auch das Taufbecken ist sie aus geschliffenem Beton gefertigt.

Symbol für die Dreieinigkeit Gottes

Der Raum erhält sein Licht über drei große, dreieckige Fensterwände, die wiederum in farbige Dreiecke unterteilt sind und von einem weißen Fensterband umrahmt sind. Die Fenster wie auch die Taufkapelle wurden von dem Grafiker Claus Wallner (1926-1979) gestaltet. Das Dreieck, welches sich auch im Dach und den Wänden findet und das damit das Hauptgestaltungsmerkmal des Kirchenraumes ist, steht für die Dreieinigkeit Gottes und damit für den Namen der Kirche.

Text: Markus Schulze, Ortsheimatpfleger für Hohenrode

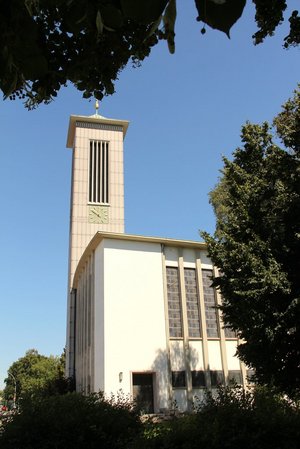

Bad, Martin-Luther

Die Kirche aus Sichtbeton wurde zwischen 1967 und 1971 nach Plänen des Architekten Ulrich Hausmann erbaut. Klares Glas, warmes Holz und einige künstlerisch gestaltete Ausstattungsstücke im Inneren geben dem Inneraum einen warmen Charakter.

Beate Köbrich, Kirchenvorstandsvorsitzende der Gemeinde Noah, spricht in einem Vortrag über die Kirche „von dem faszinierenden Lichtspiel, das die zahlreichen Lichtschächte hervorbringen und das manchmal während des Gottesdienstes interessante Effekte erzeugt. „Das Grau, das manche kritisieren, bekommt neue Konturen und Stärken. ...Und man kann hinausschauen in die Umwelt, in die Alltagswelt. Ich sehe darin einen Spiegel unserer Gemeindearbeit. Die Kirche ist mitten im Geschehen.“

Ein markanter Turm, der die geraden Linien des Kirchenbaus aufnimmt und ergänzt, schließt sich an die Kirche an.

Bad, St. Mariae Jacobi

Urkunden aus dem Jahr 1482 legen den Schluß nahe, dass die Kirche im Jahr 1480 fertiggestellt wurde. Vermutlich noch älter ist der wuchtige Wehrturm.

Der Innenraum wurde 1667 neu ausgemalt.

1707 mussten die Decke des Kirchenraumes und der Dachstuhl erneuert werden. Dabei wurde der Dachstuhl etwas niedriger gebaut und erhielt so die heutige Höhe, an der Ostseite des Turmes ist heute noch die alte Dachbegrenzung zu erkennen.

Bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1830 wurden in der Nordwand große Fenster eingesetzt, andere Fenster vergrößert und Eingänge der Südwand neu gestaltet.

1963 bis 1967 erfuhr der Kirchenraum umfangreiche Umbauarbeiten. Die alte Ausstattung wurde weitgehend entfernt, die Emporen abgebaut

Der Bildhauer Siegfried Zimmermann schuf dazu ein neues bronzenes Kruzifix, ein Lesepult und das Kanzelrelief. Altar, Kanzel, Lesepult und Taufbecken vor der Mitte der Nordwand aufgestellt.

Gegenüber diesem Bereich wurde parallel zur Südwand ein Bankblock aufgestellt, im rechten Winkel dazu im Westteil zwei Bankblöcke und ein weiterer etwas erhöht im ehemaligen östlichen Chorraum. Als 1966 wurde an der Nordseite des Turms ein neuer Zugang zur Kirche geschaffen und die Außenanlagen an der Nordseite wurden neu gestaltet.

1988 wurden die Änderungen zum Vorteil einer traditionellen Ausgestaltung gemacht wieder rückgängig. Der Altar wurde wieder im östlichen Chorraum aufgestellt und die Bankblöcke wurden mit Blick nach Osten aufgestellt. Für das bronzene Kruzifix wurde hinter dem Altar eine Wand aufgestellt. Einzig die Kanzel verblieb wegen der größeren Nähe zu den Sitzbänken an ihrem Platz an der Nordwand.

Im Jahr 2000 gestaltete Adi Holzer das Glasfenster Der Auferstandene über dem Altar in der Apsis der Kirche. Die Ausführung übernahm das Atelier Per Hebsgaard in Kopenhagen.

Barbecke

"Rübenkirche" St. Martin

In dem kleinen Dorf Barbecke mit seinen etwas über 600 Einwohnern überrascht uns eine relativ große, neuromanische Kirche, erbaut 1856/57 an Stelle der alten Vorgängerkirche, die wahrscheinlich Anfang des 15. Jahrhunderts errichtet wurde. „Rübenkirche“ heißen solche Kirchen wohl im Volksmund, weil die durch Rübenanbau zu mehr Wohlstand gekommenen Bauern in dieser Zeit dafür sorgten, dass ihr Dorf auch eine repräsentativere Kirche mit einer großen Zahl an Sitzplätzen bekam. Über die Geschichte der Kirche könnte man wahrscheinlich noch mehr wissen, wäre nicht einst auf die die Wetterfahne tragende Kugel geschossen worden. Durch das Loch trat, wie Wolfgang Hellemann erzählt, Wasser ein und die Papiere, die Nachrichten über die Kirche in die Zukunft transportieren sollten, verfaulten mit der Zeit.

Wolfgang Hellemann hat schon drei Amtsperioden im Kirchenvorstand hinter sich und hat die Renovierungen und Ausgestaltungen der Kirche mehr als 20 Jahren begleitet und dokumentiert. In mehreren Fotobänden, die wir nur flüchtig durchblättern können, kann man dies alles nachverfolgen.

Überraschend ist die neue Farbgebung des großen rechteckigen Innenraums: Decke und Wände, die ursprünglich einmal Malereien trugen und bei einer Renovierung 1957 übermalt wurden, sind beige gehalten. Die Orgelempore, die sich auch über die Seitenwände erstreckt, sowie Orgel (erbaut von der Firma Friedrich Weißenborn in Braunschweig), Kanzel und Altar wurden bei der Renovierung im Jahr 2013 auf Anraten des Restaurators, der die ursprüngliche Farbgebung untersucht hatte, in einen warmen, dunkelbraunen Holzton umgewandelt..

Seitlich vom Altar befinden sich zwei Türen. Wolfgang Hellemann erklärt, dass diese zu einem hinter der Altarwand befindlichen Raum führen, der früher als Leichenhalle benutzt wurde, jetzt aber zu einem gemütlichen kleinen Gemeinderaum mit Teeküche umfunktioniert worden ist. Hier finden Konfirmandenunterricht und Kinderkirche, Treffen der Frauenhilfe und die Winterkirche statt. Ganz ursprünglich war dieser Raum wohl dazu gedacht, dadurch den in Barbecke üblichen Altarrundgang beim Abendmahl zu machen Heute wird das durch den zu diesem Zwecke nach vorne gerückten Altar möglich.

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es sich bei dem schweren, gotischen Taufstein mit seinen grob aus dem Stein gehauenen Kleeblattornamenten vor den Bankreihen um ein Stück aus einer ganz anderen Epoche handelt. Er wird wohl noch aus der Vorgängerkirche stammen.

Die Kirchengemeinde Barbecke gehört zur Propstei Lebenstedt und dem Pfarrverband Broistedt, Engelnstedt, Barbecke. obwohl das Dorf politisch zu Lengede, bzw. dem Landkreis Peine gehört.

Susanne Diestelmann

Ortsbildprägende Kirche, im Jahre 1856/57 von Kreisbaumeister Götter erbaut. Eine Besonderheit stellt der Kirchturm dar, denn er ist nicht abgedeckt, sondern bis in die Spitze gemauert. Von drei Seiten ist die Kirche vom Friedhof umgeben, für Trauerfeiern wird die Kirche genutzt. Im Jahr 2013 wurden Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten im Innenraum der Kirche vorgenommen, wobei Decke und Wände, Orgelprospekt, Altar, Emporen und Gestühl nach dem historischen Befund der Farbtöne neugefasst wurden. Jährlich im Sommer feiert die Gemeinde den „Kirchengeburtstag“, bei schönem Wetter unter den Linden.

Schwerpunkte:

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

In Kooperation mit Woltwiesche:

- Besuchsdienst

- Krabbelkreis

- Posaunenchor

- Gitarrenkreis

- Frauenhilfe

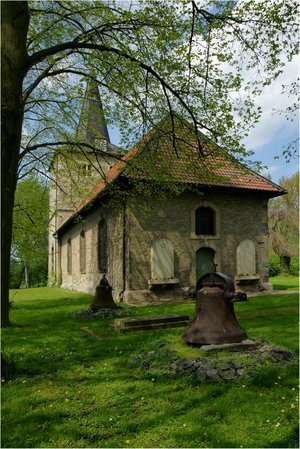

Barum, St. Nikolai

Der älteste erhaltene Teil der dem Hl. Nikolaus geweihten Kirche in Barum ist der romanische Wehrturm aus dem 8/9. Jahrhundert. Das heutige Kirchenschiff wurde erst später angebaut, wahrscheinlich auf den Grundmauern eines Vorgängerbaus. Der später angebaute, langgestreckte, etwas erhöhte gotische Chorraum zeugt von der Bedeutung der Kirche vor der Reformation. Barum war bis 1568 Sitz des Archidiakonats. Danach wurde Barum Sitz der Superintendentur, die bis zum 1. Weltkrieg bestand.

Ursprünglich gab es zwei Eingänge zum Kirchenschiff, von denen nur der nördliche erhalten ist, der 1677 eine kleine Vorhalle aus Fachwerk erhalten hatte. Im Jahr 1761 fielen wohl neben dem Pfarrsitz und dem Pfarrwitwensitz auch Teile der Kirche einer Brandkatastrophe zum Opfer, die im Jahre 1764 behoben waren, wovon eine Inschrift in der vom Braunschweiger Glockengießer Johann Peter Grote gegossenen Glocke erinnert.

Die Kirche Barum gehört heute zum Pfarrverband Barum-Lobmachtersen, dem weiterhin die Gemeinden Cramme, Heerte und Beinum angehören.

Beddingen, St. Petri

... eine Dorfkirche am „Tor zur Welt“

In Beddingen, dem „Tor der Welt“, wie die Bewohner ihr Dorf wegen der Hafenlage augenzwinkernd nennen, liegt die kleine erstmals um 1250 erwähnte St. Petri Kirche nicht mitten im Dorf, sondern ganz am Rand. Und auch eine Besonderheit ist, dass man erst an ihr vorbeigehen muss um sie hinten durch einen kleinen Vorraum im wuchtigen, quadratischen Turm zu betreten.

Nachdem wir eine Windfangtür passiert haben, bleiben wir gleich unter der Orgelempore stehen – denn hier soll hoffentlich noch in diesem Jahr der neue Gemeinderaum entstehen, wie uns Pastorin Ann-Kathrin Rieken erzählt. Im Moment finden die Gemeindegruppen noch in gemieteten Räumen im ehemaligen Pfarrhaus statt.

Man kann sich die geplante Gemeinderaum-Lösung sehr gut vorstellen, zumal man das auch schon aus anderen Kirchen kennt – nicht zuletzt aus Üfingen, das zum Pfarrverband der Kanaldörfer gehört. Auch hier in Beddingen wird man mit dem Einbau einer durchsichtigen, beweglichen Trennwand den Innenraum-Eindruck der in hellen Pastellfarben gehaltenen kleinen Dorfkirche und den Blick auf die schlicht gehaltene Altarwand von 1906, sowie die Möglichkeit, bei stark besuchten Gottesdiensten die ganze Kirche zu nutzen, erhalten. Doch natürlich müssen auch Anschluss an die Kanalisation und Einbau einer Toilette geplant werden, hören wir von Kirchvorsteherin Dagmar Kriegel.

So werden hoffentlich der monatlich stattfindende Handarbeitskreis von Helga Warnecke, der sich alle zwei Wochen treffende Bibelkreis und das Geburtstagskaffeetrinken bald hierher umziehen können.

Auch für das Treffen des von Lisa und Helmut Czerkus geleiteten Seniorenkreises, der seit 1972 in guter Nachbarschaft zur Kirchengemeinde unabhängig existiert, und die gemeinsamen Aktionen der Kanaldörfer, wie Erntedank-Gottesdienst oder Weltgebetstag, die reihum geplant werden, wird dann genug Platz in der Kirche sein. Denn da gibt es ja auch noch die von Säulen gestützten Seitenemporen, die reichlich Platz bieten. Diese enden im Altarraum um dort noch Platz für die bunten Fenster zu lassen. Auf der linken Seite eine Darstellung der Heimkehr des verlorenen Sohnes aus dem Jahr 1906, auf der rechten Seite eine moderne, abstrakt gehaltene Interpretation zu dem „Guten Hirten“, die die Farbgebung des alten Fensters gegenüber aufnimmt.

Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, was die Beddinger zu Recht mit Stolz erfüllt: 2007 konnte durch die Gründung eines Friedhofvereins, der innerhalb von vier Wochen 130 Mitglieder zählte, der Erhalt ihres kirchlichen Friedhofes gesichert werden. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat dieser durch ehrenamtliche Arbeit und ausschließlich durch Mitgliederbeiträge und Spenden geleistete Investitionen ein der Würde des Ortes entsprechendes Bild erhalten.

Susanne Diestelmann

Im Pfarrverband versuchen wir immer wieder über die einzelnen Gemeindegrenzen hinaus Kirche im Dorf präsent zu halten. Dazu finden seit Jahren bewährte Formate von Andachten und Gottesdiensten statt. So feiern wir wohl im Raum Salzgitters am längsten den St. Floriansgottesdienst mit allen vier Freiwilligen Feuerwehren unserer Kanaldörfer, jedes Jahr am entsprechenden Namenstag, den 4. Mai. Neben dem Gottesdienst findet ein informativer Vortrag mit einem Gastredner statt. Dazu zählt des Weiteren auch der Open Air Regionalgottesdienst an der Kanalbrücke (Brückengottesdienst) am letzten Sonntag vor den Sommerferien mit anschließendem Stelldichein in Beddingen und in Sauingen im Wechsel. Von der Wasserkanzel eines Schiffes aus (oft seitens der Wasserschutzpolizei) wird der Gottesdienst gestaltet, während die Gemeinde die ganze Breite der Brücke und selbst noch die Uferseiten einnimmt. Mitwirkend ist traditionell die St. Paulus Kantorei. Der gemeinsame jährliche Weltgebetstag reihum, die Schacht-Konrad „Prozessions“gottesdienste im Frühjahr und Herbst sowie chorbegleitende Gartenandachten komplettieren dieses gemeindeübergreifende Konzept für vier Gemeinden auf zwei Kanalseiten.

Schwerpunkte:

- Besuchsdienst

- Seniorenkreis

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Krabbelgottesdienste

- Kindergottesdienst

- Jugendgruppe (zentral in Sauingen)

- Konfirmandenarbeit

Beinum

Die vierjochige gotisierende Hallenkirche aus Sandsteinquadern wurde im Jahr 1891 wurde auf den Grundmauern der 1890 wegen Baufälligkeit abgerissenen Vorgängerkirche mit Wehrturm aus dem 10-13. Jahrhundert errichtet. Der Architekt und Regierungsbaumeister Hermann Fricke errichtete im Innern ein Kreuzgewölbe mit Ziegelmauerwerk und einen Chorabschluss mit 5/8 Höhe. Große Spitzbogenfenster erhellen die Kirche. Das Kirchenschiff unter dem hohen Satteldach ist über dem niedrigeren Chorbau abgewalmt. Der 37 Meter hohe Westturm ist von einem ins Achteck überführtem Schieferhelm mit spitzgedeckten Gauben über den Zifferblättern der Uhren überdacht. Beidseits des östlichen halbrunden Jochs befinden sich Anbauten zur Aufnahme der Sakristei im Norden und der Taufe im Süden. Die neue Orgel wurde 1891 durch die Firma Furtwängler & Hammer aus Hannover erbaut, die Kegelladenorgel befindet sich in einem nahezu originalen Erhaltungszustand.

Berel

Kirche Berel - stürmische Vergangenheit, lebendige Gegenwart

Eine Kirche, beziehungsweise ein Kirchenraum, lebt nicht zuletzt durch die, die sich um ihn kümmern. Im Falle der kleinen Kirchengemeinde Berel, die zum Pfarrverband Berel-Lesse-Reppner gehört, spielt da das Ehepaar Bärbel und Eike Bock (Ortsheimatpfleger) eine große Rolle. Engagiert führen sie uns, nachdem wir die um 1200 als Marienkirche errichtete alte Wehrkirche betreten haben, deren Inneres in alten Zeiten nur über eine Treppe zu erreichen war, durch die heutige Tür im Turm in die kleine, vor drei Jahren zuletzt renovierte Kirche. Über einen enger werdenden Mittelgang erreichen wir den Altar, dessen in frischem Weiß strahlender Aufsatz mit Kanzel von einem Kruzifix beherrscht wird. Nachdem die alten Paramente von Mäusen zerfressen waren, machte sich Frau Bock an die Arbeit und stickte drei neue Paramente.

Ein vor dem Altarraum in Deckenhöhe angebrachtes Gitter ermöglicht saisonalen Schmuck und trägt im Advent den großen Adventskranz.

Eike Bock, der sich in den Jahren 1963-1968 ein kleines Taschengeld von 40 DM als Küster dazu verdiente erzählt, dass in dieser Zeit die bis zum Altar reichenden Seitenbalustraden gekürzt wurden. 1973 wurden die Kirchenbänke durch Stühle ersetzt.

Das nächste Projekt, für das gespart wird, ist ein neuer Läufer für den Mittelgang.

Sorgen machen die Risse im Turm, in denen schon Vögel genistet haben. Dadurch, dass die beiden Glocken kurioserweise in gleichem Takt in die gleiche Richtung schwingen, werden die Risse verstärkt, und wahrscheinlich wird der Turm beim neuerlichen Auftauchen von Rissen geklammert werden müssen.

Stundenlang könnte man Ortsheimatpfleger Bock, der sich bis zur Reformationszeit durch die Kirchenbücher gearbeitet hat und sich dabei akribisch durch Buchstabenvergleiche in die jeweiligen Handschriften eingearbeitet hat, zuhören. So erzählt er zum Beispiel, wie Berel ein Spielball der Machtinteressen von Hildesheimer Bischöfen und Braunschweigischen Herzögen wurde und in Folge der Hildesheimer Stiftsfehde im frühen 16. Jahrhundert Klein Berel und die Valthöfe (Valem) verschwinden und offensichtlich im äußeren Ring Berels angesiedelt wurden.

Doch nicht nur die Vergangenheit lebt in Berel. In der hinter dem Altar befindlichen Sakristei treffen sich heute die Jugendlichen, wie Frau Bock erzählt. Auch der Kindergottesdienst jeden Freitag hat hier seinen Platz. Frauenhilfe und Seniorenkreis treffen sich im Dorfgemeinschaftshaus, wo auch der offene Advent gefeiert wird. Einmal im Sommer verlässt die ganze Gemeinde das Dorf und zieht ins Festzelt am Waldesrand zu einem Gottesdienst zum Schützenfest.

Susanne Diestelmann

Die Kirchengemeinde ist stolz auf ihre Einrichtungen, Kindergarten und Friedhof. Großes ehrenamtliches Engagement im Zusammenwirken mit Dorfvereinen und –organisationen trägt zur Belebung des dörflichen Lebens bei.

- Besuchsdienst

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

In Zusammenarbeit mit Lesse:

- Kirchenchor

- Flötenchor

- Konfirmandenarbeit

Binder

Die Kirche - ein Kleinod am äußersten Zipfel der Propstei

Im Jahr 2015 feierte die Kirchengemeinde Binder das vierhundertjährige Bestehen ihres Kirchengebäudes auf dem Thieberg. „Das ganze Dorf feierte unten in der Scheune des Gutshofes mit“ erzählen die Kirchenvorsteher Jürgen Hartmann und Horst Bode, die gleichzeitig für die Verwaltung des Friedhofes zuständig sind. Die kleine Saalkirche mit ihrer blau abgesetzten Balkendecke, die im Jahr 1615 von dem Patron der Kirche und Gutsbesitzer Wilhelm von Stopler anstelle der seit 1346 existierenden Kapelle erbaut wurde, besticht durch ihre Schlichtheit. Einziger Schmuck ist ein Altargemälde aus dem 17. Jahrhundert. Es stellt das Abendmahl dar und dem in einer Predella sind die Bilder der vier Evangelisten mit beigefügten Sprüchen zugefügt, die schlichte blau bemalte Kanzel, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert, ein an der Südwand befindliches Epitaph des Erbauers von Stopler mit einer Auferstehungsszene sowie zwei stark nachgedunkelte Ölbilder mit biblischen Motiven.

Schon 1750 gab es in der Kirche eine kleine einmanualige Orgel, die sich gegenwärtig in Hardegsen-Espol befindet, wo sie heute noch bespielt wird. Die heutige Orgel mit ihren sieben Registern und Pedalkoppel wurde 1866 durch den Orgelbaumeister Heinrich Schaper erbaut.

Hinter dem Altar befindet sich eine Empore über der Sakristei, die früher von dem jeweiligen Patron und seiner Familie zum Gottesdienstbesuch genutzt wurde. Sie konnte nur über eine Außentreppe an der Ostwand der Kirche erreicht werden. „Die eignet sich natürlich hervorragend für die Auftritte der Weihnachtsengel beim Krippenspiel“, bemerkt Jürgen Hartmann schmunzelnd.

Für die Erhaltung der Kirche, die auf der Westseite des Daches ein viereckiges Glockentürmchen mit achtseitigem Helm trägt, zeichnet die Stiftung Braunschweigischer Kulurbesitz verantwortlich.

Jutta Hartmann, Ehefrau von Jürgen Hartmann und Leiterin des Seniorenkreises, der sich regelmäßig in dem von der Gemeinde renovierten Saal im alten Schulgebäude trifft, erzählt stolz von dem aktiven Gemeindeleben in Binder. Die Kirchengemeinde zählt mit ihren 128 Mitgliedern zu den kleinsten Gemeinden in der Landeskirche und ist gar die kleinste in der Propstei. Doch der Gottesdienstbesuch ist ansehnlich, die Zusammenarbeit mit den Vereinen läuft gut und der Seniorenkreis mit oft 30-40 Besuchern ist zu einem zentralen Punkt im sozialen Leben des Dorfes geworden.

Susanne Diestelmann

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Binder zählt mit ca. 140 Gemeindegliedern zu den kleinsten der Propstei Salzgitter Lebenstedt. Dennoch gibt es ein reges Gemeindeleben in der frisch renovierten „alten Schule“ von Binder, wo auch der Seniorenkreis mit ca. 25 Mitgliedern beheimatet ist. Stolz ist die Kirchengemeinde über die Verwaltung des eigenen Friedhofs. Das Schmuckstück ist aber die kleine Kirche auf dem Thieberg, die in alten Zeiten durch das Gut in Binder gebaut worden ist. Die Kirchengemeinde Binder war bei den Kirchenvorstandswahlen 2012 bei einer Wahlbeteiligung von 79,17 % die viertbeste Gemeinde der Landeskirche.

- Besuchsdienst

Im Verbund des Pfarrverbandes Westerlinde:

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

- Mutter-Kind-Treffen

- Seniorenkreis

- Kinderzelten im Pfarrgarten

Bleckenstedt

Die Kirche im Dorf und Schacht Konrad darunter

Schon außen vor der Kirche weiß die über historische Details sehr gut informierte Rosemarie Streich, ehemaliges Mitglied des Kirchenvorstandes, zu berichten. Sie erläutert die an den Außenwänden noch erkennbare dreigeteilte Entstehungsgeschichte der Kirche, wie sie heute zu sehen ist und zeigt uns zwei winzige Relieffiguren unter dem Dachgesims, die wahrscheinlich den Guten Hirten mit dem verlorenen Schaf und Hund darstellen sollen. Das genaue Erbauungsjahr des ersten Teiles der Kirche ist nicht mehr zu ermitteln, erwähnt wurde sie erstmals im Jahr 1235.

Der langestreckte Innenraum, den wir durch das Untergeschoss des 1867 nach dem Einsturz des alten Turmes neu errichteten quadratischen Turmes betreten, wird von einer in weiß, altrosa und hellblau bemalten Altarwand aus dem Jahr 1748 dominiert. Bänke, Gestühl im Chorraum, die Engelhardt-Orgel von 1868 und die säulengetragenen Emporen sind in den gleichen Farben gehalten. Bei der Sanierung in den Jahren 1987/88 hatte der Restaurator anhand von Bohrungen festgestellt, dass dies die ursprüngliche Farbgebung der Barockzeit gewesen sein muss. Die mittelblauen Vorhänge in den Durchgängen der Altarwand wurden einst, wie uns Christa Ehmen, Herman Kick und Nicole Umlauf vom Kirchenvorstand erzählen, von der ehemaligen Küsterin aus ihrem Bestand gespendet, weil man sonst immer alles sah, was sich hinter der Altarwand verbarg.

Doch tatsächlich verbergen sich dort unter anderem auch zwei Hinweise auf die vorreformatorische Zeit: in der Ostwand des Chores sind noch zwei viereckige Nischen zu erkennen, die eine mit einem Schrankeinsatz – wohl ehemals ein Tabernakel - die andere mit einem Ausguss.

Ihren Namen erhielt die Christuskirche 2012 in einem Namensfindungsprozess, an dem der Kirchenvorstand und Gemeindeglieder beteiligt waren. Der auferstandene Christus auf der Altarwand zieht den Blick auf sich und so wurde der Name Christuskirche als sehr passend empfunden.

In der Bleckenstedter Kirche hört man Geschichten aus verschiedenen Epochen. Eine davon ist die der einst von Herzog Julius gestifteten, ursprünglich für Wolfenbüttel vorgesehenen Glocke. Eine weitere erzählt das Kriegerdenkmal für die Kämpfer des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71, das man wegen der wiedererkennbaren Namen der Dorffamilien mit Absicht in der Kirche belassen hat. Die Gegenwart hat ihre eigene Problematik: Seit 1987 findet in Bleckenstedt zweimal im Jahr ein ökumenischer Buß-, Dank- und Bittgottesdienst, Beginn am Konradstein und Ende vor oder in der Kirche, statt um den friedlichen Protest der AG Schacht Konrad gegen die Endlagerung von Atommüll im nahen Schacht Konrad „im Namen der Schöpfung, der Vernunft und Gottes“ geistlich zu begleiten.

In Bleckenstedt lebt man überhaupt in guter Nachbarschaft und Austausch mit den Vereinen. Eine feste Institution ist der 1969 von dem damaligen Pfarrer Rolke gegründete Verein Ehe und Familie, in dem Helga Pieper und Erika Vendt aktiv sind. Hier wird gehandarbeitet, werden Basare organisiert, sich aber auch durch Vorträge über allgemeine und kirchliche Themen informiert.

Susanne Diestelmann

Im Pfarrverband versuchen wir immer wieder über die einzelnen Gemeindegrenzen hinaus Kirche im Dorf präsent zu halten. Dazu finden seit Jahren bewährte Formate von Andachten und Gottesdiensten statt. So feiern wir wohl im Raum Salzgitters am längsten den St. Floriansgottesdienst mit allen vier Freiwilligen Feuerwehren unserer Kanaldörfer, jedes Jahr am entsprechenden Namenstag, den 4. Mai. Neben dem Gottesdienst findet ein informativer Vortrag mit einem Gastredner statt. Dazu zählt des Weiteren auch der Open Air Regionalgottesdienst an der Kanalbrücke (Brückengottesdienst) am letzten Sonntag vor den Sommerferien mit anschließendem Stelldichein in Beddingen und in Sauingen im Wechsel. Von der Wasserkanzel eines Schiffes aus (oft seitens der Wasserschutzpolizei) wird der Gottesdienst gestaltet, während die Gemeinde die ganze Breite der Brücke und selbst noch die Uferseiten einnimmt. Mitwirkende sind traditionell die St. Paulus Kantorei und der Propsteiposaunenchor. Der gemeinsame jährliche Weltgebetstag reihum, die Schacht-Konrad „Prozessions“gottesdienste im Frühjahr und Herbst sowie chorbegleitete Gartenandachten komplettieren dieses gemeindeübergreifende Konzept für vier Gemeinden auf zwei Kanalseiten.

- Besuchsdienst

- Seniorenkreis

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

- Krabbelgottesdienst

Im Pfarrverband:

- Jugendgruppe

- St. Paulus Kantorei

Broistedt

St. Pankratius – die Kirche des Eisheiligen

Claus-Dieter Sonnenberg ist Pfarrer eines Pfarrverbandes der Propstei Lebenstedt, dessen eine Kirchengemeinde Engelnstedt zu Salzgitter gehört, während zwei, Barbecke und Broistedt, im Landkreis Peine liegen. Broistedt war vor dem Großwerden des Erzbergbaus seit dem späten 19. Jahrhundert ein kleines Bauerndorf und besaß als solches schon seit den ersten urkundlichen Erwähnungen eine in unserer Region übliche Kirche mit Wehrturm, die zwar im Zuge der Zeit Erweiterungen, aber keine grundlegenden Veränderungen erfahren hat. Die Kirche trägt den Namen eines der drei Eisheiligen – Pankratius – der, wie Pfarrer Sonnenberg erzählt, auch der Schutzheilige der neugekauften Dinge sein soll. Der wuchtige Kirchturm bestimmt mit seinen kleinen Schießscharten auch heute noch das Bild. Laut Inschrift wurde im Jahr 1787 die Eingangstür für die Kirche, nachdem der Turm nicht mehr als Fluchtturm benutzt werden musste, hierher verlegt. Im länglichen Kirchenraum finden wir eine schlicht gehaltene Altarwand aus dem 19. Jahrhundert vor, der Blick wird aber sofort von dem schwebenden barocken Taufengel angezogen, den die Kirchengemeinde im Jahr 2009, wie bereits vorher im Jahr 2005 ein kostbares Kruzifix, von seinem Schattendasein auf dem Dachboden erlöste. 15.000 Euro sammelte die Gemeinde für die Restaurierung, die dem Engel u.a. neue Flügel und eine neue Hand mit Taufschale verschaffte. Pfarrer Sonneberg demonstriert uns, wie der Himmelsbote an einer Zugvorrichtung aus seiner Höhe hinunter auf die Ebene der Taufhandlung gezogen werden kann. Und das geschieht in Broistedt sehr oft, wie das Taufrad an der Wand mit den unzähligen Namenszetteln zeigt. Broistedt ist eine Gemeinde mit vielen Neubaugebieten und dementsprechend hohem Anteil an jungen Familien, was sich auch in der Anzahl der Konfirmanden niederschlägt. Die Arbeit mit ihnen begleitet Bärbel Pape, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes und „Mädchen für alles“, wie sie sich selbst scherzhaft bezeichnet, besonders gern und intensiv. Neben dem Gemeindepraktikum, in dem die Jugendlichen bei Kindergottesdienstarbeit, der Besuchsdienstgruppe und der Fotogruppe hospitieren, absolvieren sie einen Monat lang ein Bibelpraktikum, in dem sie Gemeindeglieder zuhause besuchen und mit ihnen Bibeltexte studieren.

Miriam Breuer, ebenfalls Mitglied des Kirchenvorstandes, Küsterin und Mitarbeiterin in der monatlich stattfindenden Kinderkirche schlägt uns die Besichtigung des Uhrwerkes der aus dem Jahr 1883 stammenden Weule-Uhr vor, die zweimal in der Woche immer noch von Hand von einer Vertreterin der politischen Gemeinde aufgezogen werden muss. Wir steigen die Treppen im Turm hinauf und kommen an dem Blasebalg für die 1884 von der Orgelbaufirma Furtwängler und Hammer gebaute Orgel vorbei. Pfarrer Sonnenberg lässt diesen manchmal seine Konfirmanden zu Demonstration dessen, wie den Orgeln vor der Entdeckung der Elektrik der nötige Wind verschafft wurde, betätigen.

Stolz ist die Kirchengemeinde auf eine Neuerung der letzten Jahre. Die völlige Barrierefreiheit wurde durch einen Lift an der Außentreppe zum Pfarr-und Gemeindehaus hergestellt.

Susanne Diestelmann

Liturgisch ausgerichtete Gemeinde mit vielen unterschiedlichen Gottesdienstformen: regelmäßige Rockgottesdienste, vierzehntägige sommerliche Andachten in Gärten, besondere Andachten alle zwei Tage im Advent. Gemeinde hat viele Neubaugebiete.

- Besuchsdienst

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Kirchenband

- Konfirmandenarbeit

- Krabbelkreis

- Bibelkreis

- Filmclub

- Jugendgottesdienst

Bruchmachtersen

Belebte Romanik bis in die Gegenwart

Wenn Günter Freutel durch die Kirche in Bruchmachtersen führt, kann dies durchaus ein Stündchen dauern – oder mehr. Denn der Ortsheimatpfleger, der in Bruchmachtersen geboren ist und sein ganzes Leben dort verbracht hat, kennt wohl jeden Stein und unendlich viele Geschichten über die kleine Kirche, die bereits 1182 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Wir betreten die Kirche durch eine Tür in der Nordwand des rückgebauten Turmes, der sich als solcher heute kaum von dem quadratischen Kirchenschiff abhebt und erreichen durch eine weitere Tür zunächst den unter der Orgelempore befindlichen, durch eine Schiebewand von der Kirche abgetrennten kleinen Gemeindesaal. „Früher war hier ein Kartoffelkeller drin“, erzählt Günter Freutel. Jetzt gerade ist Sabine Jassat, die sich in einem der Frauenkreise und in der Kinderkirche engagiert, dabei, die Stühle wieder von den Tischen zu nehmen, nachdem sie gewischt hat. Vor ein paar Monaten hat sie den Raumpflegejob übernommen, mehr aus Engagement denn aus Notwendigkeit. Alle Gemeindegruppen – Seniorenkreis, zwei Frauengesprächsgruppen, Kinderkirche und Männerkochen – finden in dem knapp 20 qm großen Raum mit Küchenschrank statt. Doch für besondere Anlässe, wie das alljährliche Osterfrühstück oder die Weihnachtsfeier der Senioren, wird die Trennwand geöffnet und die Kirche, deren Bänke sich gut bewegen lassen, mit einbezogen.

An das freundlich in weiß und rot gehaltene Kirchenschiff mit verputzter Balkendecke schließt sich im Osten ein ebenfalls quadratischer Chorraum mit Kreuzgewölbe an. Hinter dem schlichten Steinaltar zieht ein buntes Glasfenster den Blick auf sich, eine Abendmahlsdarstellung aus dem Jahr 1978 von dem Hamburger Künstler Klaus Wallner. Ein Platz ist frei – der des Judas, der den Raum bereits verlassen hat oder, wie es die Gemeinde auch versteht: eine Einladung, sich an den Tisch des Herrn zu setzen.

Herr Freutel erläutert uns die Besonderheiten, wie ein in das Mauerwerk eingelassenes Sakramentshäuschen, das bei der Sanierung der Kirche 1976 freigelegt und bewahrt wurde. Und die 1857 für die Kirche angeschaffte Kirchenuhr, die nur einen Zeiger für die Stunden besitzt. Zum Schluss lässt er es sich nicht nehmen, auf die „Kratzspuren“ hinzuweisen, die sich neben einer einstigen Tür an der Südwand finden. Schleifrillen, deren genaue Bedeutung nicht mehr zu ermitteln ist, die es aber unter anderem auch am Braunschweiger Dom gibt.

Susanne Diestelmann

Die alte Dorfkirche ist gleichzeitig auch Treffpunkt für diverse kirchliche Kreise. Besondere Gottesdienste sind der Osterfrühgottesdienst und der Gottesdienst im Grünen zu Pfingsten im Hasselhorst. Der Friedhof von Bruchmachtersen ist in kirchlicher Verwaltung. Im Pfarrhaus Salder – direkt neben der Schlosskirche – befindet sich das Pfarrbüro. Das Pfarrbüro ist auch für die Kirchengemeinde Salder zuständig. Die Pfarrerin wohnt in Hallendorf und ist dort telefonisch oder per E-Mail jederzeit erreichbar. Der Konfirmandenunterricht wird für die vier Gemeinden (Salder, Bruchmachtersen, Hallendorf, Watenstedt) gemeinsam erteilt.

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrt

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

- Frauenkreis

- Männerkreis

- Seniorenkreis

Burgdorf

Schon von außen sieht man der St. Lambertus Kirche in Burgdorf an, dass sie eine lange, wechselvolle Geschichte hinter sich hat, denn sie präsentiert sich mit einer ungewöhnlich unegalen Front. Ihre Anfänge als romanischer Steinbau liegen irgendwo im 13. Jahrhundert. Davor gab es vermutlich schon eine Holzkirche an dieser Stelle. An den Saalbau aus Bruchstein wurde während der Jahrhunderte immer wieder angebaut. Grabungen erwiesen, dass die viereckige Apsis ursprünglich kleiner und rund gewesen ist. In anderen Bauphasen wurde die Kirche verlängert, das Schiff dabei verbreitert und mit einem Triumphbogen zwischen dem Chor und dem Kirchenschiff ausgestattet. Eine mögliche Erklärung, warum es den Knick zwischen Kirchenschiff und Chorraum gibt, der beim Betreten der Kirche sofort ins Auge fällt, ist vielleicht eine Korrektur der West-Ost-Ausrichtung der Kirche.

Seit ein paar Monaten erstrahlt das Innere der Kirche in neuem Glanz. Die dringend notwendige Renovierung, die sowohl finanziell als auch durch Arbeitseinsätze von der Gemeinde tatkräftig unterstützt wurde, brachte außer der Auffrischung der Farben typische Veränderungen und Anpassungen an die heutige Zeit. Stolz führt Kirchvorsteher Frank Bosse die neue Lichttechnik mit Dimmmöglichkeiten und einem Lichtbogen in der Unterteilung von Kirchenschiff und Apsis an einem kleinen Steuerungspult vor. Auch für Beleuchtung der nicht ungefährlichen Stufen zwischen dem Eingangsbereich unter dem Turm und dem Kirchenschiff ist nun gesorgt. Die Leitungen waren bis zur Renovierung zweiadrig, erzählt Kirchvorsteherin Irmgard Flegel, und so war es für Bärbel Bosse, die seit 19 Jahren Küsterin der Gemeinde ist, durchaus nicht ungefährlich, nach dem Staubsaugen den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Eine Besonderheit in der Kirche ist die seitlich in der Apsis angebrachte spätbarocke Adelsprieche, zu der man von der außen angebauten Sakristei aus über eine Treppe gelangt. Die Brüstung wird von sechs Ölgemälden geschmückt. Bilder der vier Evangelisten umrahmen die Familienwappen der von Kniestedts und der von Beyern.

Der achteckige durch Säulen gegliederte barocke Kanzelkorb mit vier Evangelisten und kleinen Putten war ursprünglich Bestandteil einer ganzen Kanzelwand, die bei Renovierungsarbeiten in den 60er Jahren, ebenso wie die Emporen an den Nord- und Südseite, entfernt wurde. Auch die vier Engelfiguren, die heute je eine Ecke der Kirche zieren, stammen wohl von dieser Kanzelwand.

Im Mauerwerk des Kirchenschiffes fand man bei dieser Renovierung den aus dem 11. Jahrhundert stammenden Taufstein, der bei einer früheren Reperatur der Mauer als Baumaterial verwendet wurde. Heute steht er in der Apis und wird wieder gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung verwendet.

Susanne Diestelmann

Seit Anfang der 70er Jahre sind die drei Dörfer Hohenassel, Nordassel und Burgdorf eine Kirchengemeinde. Mittelpunkt der Gemeindeaktivitäten ist das Pfarrhaus in Burgdorf. Dort hat die Kirchengemeinde in den letzten Jahren viel investiert um attraktive und einladende Gemeindearbeit anbieten zu können. In allen drei Kirchen findet weiterhin regelmäßig Gottesdienst statt, wobei die Gemeinde bemüht ist, auch hier die Orte näher aneinander heranrücken zu lassen.

- Frauenfrühstück

- Männerkochen

- Projektkirchenchor

Cramme, St. Andreas

Die dem Heiligen Andreas geweihte Kirche in Cramme trägt in sich ein Zeugnis der Wirren von Reformation und Gegenreformation im Braunschweiger Land. 1566 errichtet, ist sie gerade noch vor der endgültigen Durchführung der Reformation im Braunschweiger Land unter Herzog Julius als römisch katholische Kirche gebaut und mit der Figur ihres Namenspatrons versehen worden. 1568 musste der Pfarrer von Barum, der Cramme mitversorgte, nach Visitationsakten des 16. Jahrhunderts sein Amt in Barum aufgeben, weil er römisch-katholischen Glaubens war. 1740 wurde mit dem Umbau des Kirchleins begonnen, weil es zu klein wurde. Zunächst wurde die Kirche um einige Meter verlängert, 40 Jahre später wurde sie um 5,5 Meter nach Norden hin verbreitert und mit einem Vorbau an der Südseite versehen. Unter dem Hofarchitekten und Kammerbaumeister Christian-Gottlieb Langwagen wurden Seitenemporen entfernt und eine klassizistische Kanzelaltarwand im Stil der damaligen Zeit eingebaut. Eine Inschrift über dem nördlichen Eingang zeugt davon, dass dieser Umbau 1795 endgültig beendet worden war. 1874 musste der Turm nach seiner völligen Zerstörung durch einen Blitzschlag neu errichtet werden. Wohl bei dieser Gelegenheit wurde die Figur des Namenspatrons St. Andreas im Turm mit eingemauert, die erst bei der gründlichen Renovierung des Turmes im Jahr 1969 wiedergefunden wurde. Sie hängt jetzt im Eingang der Kirche. 1985 wurde die Kirche renoviert. Hierbei wurde die Orgelempore verkleinert um einen großen Gemeinderaum zu schaffen. Die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Buntglasfenster, die zum Teil von Crammer Bürgern gestiftet worden waren, wurden überholt und in neue Bleirahmen gefasst.

Engelnstedt und Immendorf

St. Cosmas und Damian in Engelnstedt und St. Johannes in Immendorf - zwei Altäre, ein Künstler

Äußerlich haben die beiden Kirchen in Immendorf und Engelnstedt auf den ersten Blick nicht allzu viel gemeinsam, obwohl sie beide aus romanischer Zeit, die eine um 1100 erbaut, die andere etwa 200 Jahre später, stammen.

Doch betritt man das Innere, so fällt einem sofort eine frappierende Gemeinsamkeit ins Auge: die barocken Altarwände. Und sie sind es auch, zu der uns in beiden Kirchen sofort die Schritte lenken. In Engelnstedt, Pfarrverband Broistedt Engelnstedt, erzählt uns Sieghilde Paschke, die 23 Jahre im Kirchenvorstand tätig war, über das Leben der etwa 350 Mitglieder zählenden Gemeinde. Die 78jährige Marlene Ehlers ist jeden Sonntag zum Gottesdienst in der Kirche und an hohen Feiertagen ist die Kirche voll. Einmal im Monat trifft sich der Frauenkreis.

Die Immendorfer Gemeinde, die zum Pfarrverband Thiede gehört, zählt nur 168 Gemeindeglieder, macht aber mit Beteiligung am Bürgerfrühstück, der Lichterkirche zu Beginn des Immendorfer Weihnachtsmarkt und der Seniorenweihnachtsfeier und dem Frühlingsfest auch, was für die kleine Gemeinschaft möglich ist, wie Kirchvorsteher Günther Propst erzählt.

Doch nun zurück zu den Altarwänden der Kirchen: es lässt sich nach Recherche in den Quellen bisher nicht nachvollziehen, welcher Künstler die beiden hölzernen Altarwände mit der Hochkanzel 1737 (Engelnstedt) und 1740 (Immendorf) geschaffen hat, doch die zeitliche Nähe ihrer Entstehung, sowie der beinahe identische Aufbau legen es nahe, dass es ein und derselbe Künstler war. Die Kanzeln sind von zugleich gedrehten und umwundenen korithischen Säulen flankiert. Neben der linken Säule sieht man jeweils den gekreuzigten Jesus, neben der rechten den Auferstandenen. Das Chronogramm an den Kanzeln verrät bei beiden Altären das Alter, wenn man die lateinischen Großbuchstaben entschlüsselt, in einem Strahlenkranz über der Kanzel prangt das Wort Jahwe in hebräischen Buchstaben.

Neben diesen sehr ähnlichen Schätzen in beiden Kirchen ist jede Gemeinde jedoch noch auf einen eigenen Schatz stolz. So ist es in Engelnstedt der älteste Abendmahlskelch der Braunschweiger Landeskirche – er stammt aus dem 13. Jahrhundert und gehörte laut Inschrift einst dem Zisterzienserkloster Marienthal bei Helmstedt. In Immendorf ist es der Taufengel über dem später hinzugekommenen Taufbecken aus dem Jahr 1783. Kirchvorsteherin Christine Vogelsang-Weber erklärt, dass dieser an seiner Aufhängung bei Taufen weiter heruntergelassen werden kann um die Taufkanne zu tragen.

Susanne Diestelmann

Dörflich geprägte Gemeinde Engelnstedt am Stadtrand Salzgitters ohne eigenes Gemeindehaus. Konfirmandenunterricht findet mit Broistedt zusammen statt.

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

- Frauenhilfe

Die Kirchengemeinde St. Johannes in Salzgitter-Immendorf gehört mit etwa 150 Gemeindegliedern zu den kleineren Gemeinden der Propstei. Die pfarramtliche Versorgung erfolgt vom Pfarramt St. Georg in Salzgitter-Thiede aus. Die Gestaltung des kirchlichen Lebens geschieht eng vernetzt mit anderen örtlichen Institutionen und Vereinen. So steht dankenswerter Weise der Raum der Freiwilligen Feuerwehr der Kirchengemeinde für die Treffen des Seniorenkreises und für andere Veranstaltungen zur Verfügung. Ein engagierter Kirchenvorstand und einige ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen durch ihr Tun dafür, dass die Kirchengemeinde im Dorf sehr positiv wahrgenommen wird.

- Besuchsdienst

- Konfirmandenarbeit

- Seniorenkreis

Engerode, St. Marien

Die im Jahre 1236 erstmals urkundlich erwähnte Kirche St. Marien Engerode geht auf die versuchte Gründung eines Klosters zurück. Eine dort im 14. Jahrhundert aufgestellten Marienstatue wurden Wunderdinge nachgesagt, weshalb die kleine Dorfkirche zu einem Wallfahrtsort wurde. Die Statue wurde 1744 aus dem Gotteshaus entfernt und gilt seitdem als verschollen. In der heutigen Zeit hat die Kirche kunsthistorische Bedeutung wegen der in Chor freigelegten spätgotischen Wandmalereien, die Szenen aus dem Leben Christi darstellen. St. Marien: alt und wertvoll (nicht nur) der Altarraum mit alter Wandmalerei ist es wert, besucht zu werden.

Flachstöckheim

Die Kirche in Salzgitter-Flachstöckheim wurde Anfang des 18. Jahrhunderts (1718) vermutlich auf Resten eines alten Wallhofes errichtet und der Bergfried dieser Anlage als Kirchturm benutzt.

Das Kirchenschiff wurde nachweislich aus Bruchstücken der s.g. „Alten Burg“ gebaut, an der Südseite ein „Leikhus“ (Leichenhalle) in Fachwerkbauweise angefügt und später zum Kircheneingang umgebaut. Kugel und Wetterfahne stammen aus dem Jahr 1774. 1907 wurde eine Turmuhr angebracht.

Das Innere, der im barocken Stil erbauten Kirche, ist schlicht und in hellen Farben gestrichen. Besonders bemerkenswert sind der Kanzelaltar, die wertvollen mit liegenden Löwen verzierten Altarleuchter, ein alter Kronleuchter mit Delphinköpfen, das alte Ölgemälde „David tanzt um die Bundeslade“ und der Opferstock am Eingang. Die Orgel und eine der beiden Glocken im Kirchturm werden von der Familie von Schwicheldt gestiftet. Die Familie hatte seit 1817 das Patronat der Kirche Flachstöchheim. Mit der Auflösung des Gutes von Schwicheldt endete 1940 das Patronat.

Die massiven Pfosten der Eingangstore zum Kirchhof sind aus Sandstein gefertigt. Bis 1866 wurden die Toten auf dem Kirchhof bestattet, danach wurde der Friedhof an der Opperklappe angelegt.

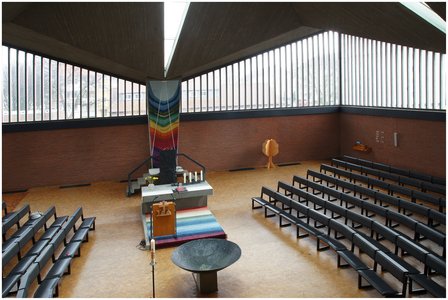

Friedenskirche

50 Jahre Friedenskirche - ein Ort der Begegnung

In dem modernen Kirchenzentrum der Friedenskirchengemeinde im Fredenberg treffen wir Erika Freymann, Kirchvorsteherin und Kuratorin und Dunja Windel, ebenfalls Kirchvorsteherin. Als wir den eigentlichen Kirchenraum betreten, empfangen uns virtuose Orgelklänge. An der Orgel sitzt Dr. Martin Kohlmann, der in seiner Heimatgemeinde seit Jugendjahren die Gottesdienste musikalisch ausgestaltet und mittlerweile den höchsten Grad der Kantorenausbildung (A-Musiker) erreicht hat. Wir erwischen ihn in einer Übungspause und können ihn dazu überreden, für ein Foto aus seinem erstaunlich platzierten Ausguck an der Orgel über dem Altar zu posieren.

Die Friedenskirchengemeinde im Fredenberg gibt es seit 1966. Heute zählt sie knapp 3000 Mitglieder und wird von zwei Pfarrern mit einer 100% Stelle und einer 25% Stelle betreut. Zwanzig Jahre lang musste sie sich damit begnügen, ihre Gottesdienste im Atrium der evangelischen Kita zu feiern.

Von Anfang an etablierte sich hier ein sehr reges Gemeindeleben, das bis heute Bestand hat, wie uns Frau Freymann erzählt. „Sind 50 Gottesdienstbesucher da, so ist das wenig!“ Dunja Windel führt dies unter anderem darauf zurück, dass im aktiven Gemeindeleben überall die Schwellenangst genommen wird. Jeden Sonntag gibt es Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst. Muss der einmal ausfallen, ist die Enttäuschung groß, denn hier hat man Gelegenheit, sich um einander zu kümmern. „Fehlt jemand öfter als zweimal, so wird nachgeforscht, woran es liegt“, schmunzelt Dunja Windel.

Großen Wert wird auf die enge Zusammenarbeit mit der Kita gelegt – so wird teilweise auch die Kinderarbeit zusammen gestaltet. 3-4 mal im Jahr gibt es einen Kinderbibeltag, der sich dann über den ganzen Samstag erstreckt.

Das Kirchenzentrum, das 1988 eingeweiht wurde, ist so gestaltet, dass die Kirche separat als sakraler Raum genutzt wird, bei großen Veranstaltungen aber die Trennwände zu den Gemeinderäumen weggenommen werden können.

Im weiß gehaltenen Kirchenraum mit einer eckigen Apsis lenkt das Licht, das durch einen Giebel in der zeltartigen Holzdecke fällt, den Blick auf ein schlichtes Holzkreuz und den wunderbaren Altar aus Elbsandstein, geschaffen von dem Künstler Günter Dittmann. Die Bildhauerarbeit zeigt als Relief das Passahmahl, das Thema des dazu passenden Kanzelreliefs ist Bewahrung der Schöpfung und Nächstenliebe. Der Taufstein, ebenfalls aus Elbsandstein gehauen, ist ein Geschenk der Partnergemeinde, der Kreuzkirchen-Gemeinde in Dresden.

Seitlich vom Altarraum locken die lodernden Flammen eines farbigen Glasfensters den Blick. Es thematisiert die Worte aus dem Korintherbrief: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft“. Ein riesiger auf der anderen Seite angebrachter Taufbaum trägt die Namen unzähliger in diesem Sinne getaufter Kinder.

Susanne Diestelmann

Die ev.- luth. Friedenskirche ist eine junge Kirchengemeinde, die mitten im Leben des Fredenbergs von Salzgitter- Lebenstedt steht und offen ist für alle, die eine Begegnung mit aufgeschlossenen Gesprächspartnern suchen. Zwei Pfarrer*innen sowie eine Kindertagesstätte mit Hort sorgen mit unzähligen engagierten (zum Teil ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für vielfältige Angebote. Schwerpunkte liegen in der Kinder- und Seniorenarbeit sowie in beliebten Angeboten wie Muttis-Markt-Meeting oder Klöncafé. Im Zentrum des Gemeindelebens stehen lebendige Gottesdienste und Andachten.

- Andacht

- Besuchsdienst

- Bibelkreis

- Brüdergemeinde

- Frauenkreis

- Freundeskreis Flüchtlingshilfe

- Geburtstagskaffee

- Kinderbibeltage

- Kinderbibelwoche

- Kindergartenbibelstunde

- Klöncafé

- Konfirmandenarbeit

- Konfirmandenfreizeit

- Muttis-Markt-Meeting

- Seniorennachmittag

- Töpferkreis

Gebhardshagen, Heilig Kreuz

Durch die starke Bevölkerungszunahme bedingt, wurde es Mitte der 1950er Jahre erforderlich in der „Siedlung“ eine zweite Kirchengemeinde aufzubauen. Nachdem andere Vorstellungen nicht realisiert werden konnte, beschloss der Gebhardshagener Kirchenvorstand, beim evangelischen Kindergarten „Am Festplatz“ ein Gemeindezentrum mit Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus und Kindergarten zu errichten. Das vorgesehene kircheneigene Grundstück war jedoch für Kirche und Gemeindehaus zu klein, aber es wurde ein Kompromiss gefunden. Es entstand eine einem Zeltbau ähnliche Konstruktion: zu ebener Erde die Gemeinderäume und darüber die Kirche. Ohne auf die Probleme dieses Kirchenbaues näher einzugehen (im Rahmen der Sanierungsarbeiten Anfang der 1980er Jahre verschwanden der große Treppenaufgang und das Betonplateau), kann festgestellt werden, dass er für eine Gemeinde von der Größe der „Siedlungs“-Gemeinde die notwendigen Räumlichkeiten bot. Auch konnte das Bauprojekt in verhältnismäßig kurzer Zeit realisiert werden: 30. Oktober 1960 Grundsteinlegung, 3. Advent 1961 Einweihung, Ostern 1966 Inbetriebnahme des Geläuts.

Gebhardshagen, St. Nicolai

Den ersten Hinweis auf das Bestehen einer Kirche im Dorf neben der Burgkapelle ist 1235 die Nennung des Pfarrers Heinrich von Hagen. Die Kirche war wohl eine dem Heiligen Nicolaus geweihte Kapelle.

Sie wurde zwischen 1614 und 1619 abgebrochen und durch einen etwas größeren Neubau ersetzt. Dabei wurde ein Teil der eingeebneten Grabstellen des alten, dicht bei der Kirche gelegenen Kirchhofes überbaut. Der aus dem Westteil des Kirchbaues herausragende quadratische Turm war mit einem achtseitigen spitzen Zeltdach versehen und trug auf der Spitze ein Kreuz.

Während eines schweren Gewitters am 1. Mai 1791 schlug ein Blitz in den Kirchturm ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Die herabstürzende Turmspitze riss die Glocken und die Uhr mit in die Tiefe. Die Wiederherstellung des Kirchturms erfolgte zwischen 1809 und 1811.

Im April 1860 begannen Ausbauarbeiten in der Kirche, die nach zwei Jahren beendet waren. Eine weitere umfassende Kirchenrenovierung und –sanierung wurde in den 1980er Jahren dringend erforderlich. Begonnen wurde im Januar 1988 und nach eineinhalbjähriger Arbeitsdauer erstrahlte das Gotteshaus in neuem Glanz.

Gitter, Christuskirche

Einen ersten Kirchenbau, eine 26 m lange Wehrkirche mit quadratischen Turm gab es bereits spätestens seit dem 12. Jahrhundert. Diese wurde 1844 abgerissen und eine neue Kirche nach dem Entwurf des Hannoverschen Baumeisters Ludwig Hellner wurde errichtet. Der spätklassizistische Bau wurde 2014 renoviert und in diesem Zuge wurde der Bereich unter der Orgelempore mit einer Glaswand abgetrennt, erhielt eine eigene Heizungsanlage und kann so als Gemeinderaum und Winterkirche genutzt werden.

Groß-Flöthe, Lambertus Kirche

Die Lambertus-Kirche wurde vom Kloster Hildesheim aus gegründet und erscheint urkundlich das erste Mal 1147. Sie ist ursprünglich im romanischen Stil erbaut, was noch an den in den 1960er Jahren freigelegten Torbögen im Inneren des Kirchenschiffs deutlich zu erkennen ist. Der älteste Teil der Kirche ist der Turm, der früher als Wehrturm diente. An der Nordseite ist ein mittelalterlicher Sandsteinsturz mit Sonnensymbol, Kreuz und Lindenblattfries noch gut erhalten.

1859 wurde die Kirche in östlicher Richtung erweitert, die romanische Apsis entfernt und eine hölzerne Altarwand errichtet.

1964/65 wurde über den damals wieder entdeckten Fundamenten des alten Chorabschlusses eine Sandsteinmauer als Altarrückwand gebaut. In dessen Zentrum steht eine bronzene jungenhafte Christusfigur. Der aus dem späten 18. Jahrhundert stammende hölzerne Taufengel dient wieder als Taufe.

Groß Mahner

Der heutige Kirchturm gehörte vermutlich zu einem Verteidigungsring und wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Eine Kapelle wird neben dem Turm gestanden haben.

Später wurde eine Kirche erbaut, die im Dreißigjährigen Krieg große Schäden davon getragen hat. Schließlich wurde die alte Kirche im Jahre 1893 komplett abgebrochen und eine neue aufgebaut, wobei die Steine des alten Gebäudes für das Fundament verwendet wurden. Die Kirche hatte jetzt eine Grundfläche von 150qm gegenüber den ursprünglichen 80qm. Der Turm der alten Kirche blieb bei diesen Arbeiten unangetastet.

Am 17.12.1893, so zeigt es das Datum der Taufschale, wurde die Kirche wieder eingeweiht und erhielt auch eine neue Orgel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kirchenschiff innen neu vermalt, wobei die Holzkonstruktion ihre natürliche Farbe erhielt.

Hallendorf und Watenstedt - St. Barbara

Eine Kirche vor den Schornsteinen

„Für mich ist Kirche nicht nur das Gebäude Kirche, sondern die Menschen drumherum, die die Kirche lebendig halten. Sei es durch die Kinderkirche, eine Kinderkirchenübernachtung, die Kinderfreizeit, das Sommerfest, den Spielenachmittag, die Frauenhilfe, der Gitarrengruppe der Cavanetten und ökumenischen Kirchenchor …“, hebt Rita Bothe-Grönke, die seit 12 Jahren in der Gemeinde Hallendorf als Kirchvorsteherin tätig ist, hervor. Brigitta Lohrengel, ehemalige Küsterin, Kirchvorsteherin und nach wie vor treues Gemeindeglied, unterstreicht dies mit Fotos, die sie mitgebracht hat. Eine bunte Vielfalt des kirchlichen Lebens der letzten Jahrzehnte, in Gottesdiensten und um die Kirche herum, ist auf ihnen zu sehen. Das Gebäude selbst hat im Großen und Ganzen sein heutiges Aussehen im Jahr 1802 erhalten. Hinter dem massiven quadratischen Turm mit flachem viereckigen Helm erstreckt sich das nicht viel breitere, rechteckige Kirchenschiff, das durch die leichte Erhöhung des Altarraumes und die hölzerne Altarwand mit Kanzel eine Unterteilung erhält. Die Orgelempore mit der Orgel aus dem Jahr 1896 und die Seitenemporen bieten über die darunter befindlichen Kirchenbänke hinaus viel Platz für Gottesdienstbesucher. Die hölzernen Seitenlogen im Altarraum wurden bei der Renovierung in den 90er Jahren entfernt, erzählt Brigitta Lohrengel. Ein genau in dieser Zeit verabschiedetes Gesetz verhinderte den Abbau der Altarwand, worüber die Gemeinde heute sehr froh ist. Die Anfänge der Kirche liegen jedoch bereits im 14. Jahrhundert. Schon 1542 wird die Kirche im Zuge der ersten Durchführung der Reformation im Braunschweiger Land als sehr baufällig beschrieben, im Dreißigjährigen Krieg erlebt sie wüsten Einbruch und Plünderung durch die Söldner des Feldherrn Tilly. Das kleine Dorf Hallendorf mit nie mehr als 300 Einwohnern erfuhr im 20. Jahrhundert durch den Zuzug von Menschen, die durch die neu angesiedelte Schwerindustrie Arbeit gefunden hat, ein enormes Wachstum und zählte 1958 über 2000 evangelisch-lutherische Gemeindeglieder. So wurde Hallendorf 1959 nach langer Zusammengehörigkeit mit Engelnstedt wieder eigenständige Pfarrstelle, bekam ein neues Pfarrhaus und später auch Gemeindehaus. Nach dem 1974 erfolgten Zusammenschluss mit Watenstedt zu einem Pfarrverband, der Erweiterung des Pfarrverbandes durch die Gemeinden Salder und Bruchmachtersen im Jahr 2015, fusionierten die Gemeinden Hallendorf und Watenstedt im letzten Jahr zu einer Gemeinde, die den Namen St. Barbara erhielt. Hallendorf ist weiterhin Pfarrsitz des Pfarrverbandes.

Susanne Diestelmann

Im Rahmen unserer Kinder- und Jugendarbeit bieten wir ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen. Für Kinder ab 4 Jahren findet an jedem ersten Freitag im Monat um 16.00 Uhr unsere ökumenische Kinderkirche statt. In den Sommerferien fahren wir zur Kinderfreizeit nach Otterndorf. Angesprochen sind hier Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Für Jugendliche ab 12 Jahren findet ebenfalls in den Sommerferien eine Segelfreizeit in Holland in Kooperation mit der St. Magni Gemeinde Braunschweig statt. Jugendliche können über die Konfirmandenzeit hinaus bei uns als Teamer mitmachen und damit unsere Aktionen unterstützen. Dazu gehört u.a. auch die Teilnahme an unserem Weihnachtsmarkt am Samstag vor dem 1. Advent. Seit Kurzem führen wir als fusionierte Kirchengemeinde den Namen St. Barbara Gemeinde in Salzgitter.

- Geburtstagskaffee

- Kinderfreizeit

- Kinderbibelwoche

- Konfirmandenarbeit

- Frauenhilfe

- Gitarrengruppe Cavanetten

- Segelfreizeit

- Familienkirche

Ökumenisch:

- Kinderkirche

- Kirchenchor

Heerte, St. Petri

Erst als der benachbarte Ort Kirchheerte im 16. Jahrhundert wüst fiel, erhielt Heerte ein eigenes Kirchengebäude. Erstmals 1542 wird die Kirche von Heerte schriftlich erwähnt. das alte Kirchenschiff wurde an einen mittelalterlichen Wohn-und Wehrturm des ehemaligen Ritterhofes angebaut. Schiff und Turm zeigen beide eine rechteckige Grundform. Das Kirchenschiff wurde mehrfach umgebaut. In der Glockenstube des Turms finden sich nach Osten, ursprünglich wohl auch nach Westen, zwei Schallöffnungen, nach Norden und nach Süden je nur eine Schallöffnung, außen spitz- und innen stichbogig. Am 14. Januar 1945 wurde das Kirchenschiff bei einem Luftangriff vollständig zerstört – der Turm hielt stand. Erst 1953 erfolgte die Grundsteinlegung für ein neues Kirchenschiff, am 17. Oktober 1954 wurde die neue Kirche geweiht.Das Kirchenschiff wurde in der Bauweise des Trautsch-Pieper-Montagebaus errichtet; die Innenausstattung stammt von den Künstlern Ursula Querner und Claus Wallner. Der alte romanische Turm blieb erhalten.

Hohenassel

Denkmalgeschützter Jugendstil – die Jakobus-Kapelle

Eine scheidende Kirchenvorsteherin, zwei bleibende und eine zukünftige empfangen uns samt Pfarrer Matthias Bischoff in ihrer kleinen, feinen Kirche – eigentlich eine Kapelle - in Hohenassel. Die Gemeinde mit ihren ca. 200 Mitgliedern gehört zur fusionierten Kirchengemeinde Burgdorf-Assel mit den drei Dörfern Burgdorf, Hohenassel und Nordassel, deren Betreuung sich die Pfarrer Bischoff (Pfarrverband Westerlinde) und Rautmann (Lichtenberg) teilen. „Wir waren schon in den 70er Jahren der Testballon für Fusionierungen von Gemeinden“, erzählen die derzeitigen Kirchvorsteherinnen Bärbel Seidenberg, Ingrid Wiesmüller und Kerstin Nölke. Man hat gute Erfahrungen mit der Zusammenlegung der drei kleinen Dorfgemeinden gemacht, schmerzlich allerdings ist, dass die Kirchengemeinde Burgdorf-Assel seit Sommer 2016 keine/n eigene/n Pfarrer/in mehr hat.

Alle drei Wochen findet hier in Hohenassel ein Gottesdienst statt. Mit den besonderen Aktionen der Gemeinden geht es reihum. „Dieses Jahr sind aber irgendwie die größeren Aktionen alle in Hohenassel gelandet!“, bemerken die Kirchenvorsteherinnen lachend. Alles – das sind Weltgebetstagsgottesdienst, Erntedankest und das Friedhofsprojekt, bei dem einzigartig in unserer Landeskirche am Ewigkeitssonntag der Friedhof illuminiert und die Namen der Verstorbenen der Kirchengemeinde Burgdorf-Assel verlesen werden.

Die im Jugendstil erbaute und unter Denkmalschutz stehende Jakobus-Kapelle ist gerade erst ein paar mehr als hundert Jahre alt. Sie ersetzte ab 1913 den romanischen Vorgängerbau. Der schlichte Bau mit einer kleinen Apsis im Osten, in dessen Rundung sich über dem Altar drei bunte Fenster befinden – in der Mitte ist Jesus abgebildet, rechts und links von ihm Petrus und Jakobus – hat keinen Kirchturm, sondern einen spitz zulaufenden Achtkanthelm im Westen. Etwa sechzig Menschen finden auf den Holzbänken der Kapelle Platz, da kann es zu besonderen Anlässen, wie Heilig Abend oder bei Konfirmationen schon mal eng werden, selbst wenn, wie in diesem Jahr nur drei Konfirmanden hier konfirmiert wurden.

Um die Einweihung der Kapelle ranken sich einige Anekdoten, da der damalige Regent des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg Herzog Johann-Albrecht zu Mecklenburg mit seiner Ehefrau anwesend war und sogar die Patenschaft für einen Täufling übernahm. So habe es eine strenge Ordnung für den Festakt gegeben, bei dem zum Beispiel niemand vor dem Herzogspaar durch die neue Kirchentür schreiten durfte. Da aber die Gottesdienstbesucher schon in der Kapelle sitzen sollten, mussten sie diese durch den Hintereingang betreten.

Susanne Diestelmann

Seit Anfang der 70er Jahre sind die drei Dörfer Hohenassel, Nordassel und Burgdorf eine Kirchengemeinde. Mittelpunkt der Gemeindeaktivitäten ist das Pfarrhaus in Burgdorf. Dort hat die Kirchengemeinde in den letzten Jahren viel investiert um attraktive und einladende Gemeindearbeit anbieten zu können. In allen drei Kirchen findet weiterhin regelmäßig Gottesdienst statt, wobei die Gemeinde bemüht ist, auch hier die Orte näher aneinander heranrücken zu lassen.

- Frauenfrühstück

- Männerkochen

- Projektkirchenchor

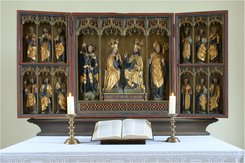

Klein Flöthe, St. Katharina

1227 wird eine Kapelle in Klein Flöthe urkundlich erstmalig erwähnt. In mehreren Abschnitten wurde der Bau erweitert. 1752 kam der Turm mit seiner markanten geschwungenen Dachhaube hinzu. Über dem Chorraum befindet sich ein Rippenkreuzgewölbe. Seit 1450 steht auf dem gotischen Steinaltar ein holzgeschnitzter Flügelaltar, der neben Jesus auch die Hl. Katharina mit den Folterinstrumenten Rad und Schwert zeigt. Nach ihr erhielt die Kirche ihren Namen. Der massive achtseitige gotische Taufstein stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Orgel aus dem Jahre 1869 steht auf der Empore, in deren Brüstung sich sieben alte Bilder, die die Leidensgeschiche Christi darstellen, befinden. 2010 wurde die Kirche renoviert. Hierbei wurden eine kleine Küche und ein Sanitärbereich integriert. Durch eine flexible Glaswand im Kirchenschiff wurde ein Gemeinderaum geschaffen.

Lebenstedt, Martin-Luther

Gotteshaus und Konzertsaal.

Zwei Superlative hat die Martin Luther Kirche in Lebenstedt zu bieten: sie ist die erste Kirche, die nach dem Krieg in der Stadt gebaut wurde (1954-1956) und sie ist die größte Kirche mit rund 600 Sitzplätzen. Zum 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017 fasste der Bau gar 900 Menschen.

Der Grundriss ist trapezförmig angelegt. Vom breiten Ende am Eingang, von dem aus sich über die Seiten bis fast in den Altarraum hinein eine riesige, geschwungene Empore befindet, verjüngt sich die Kirche. Hier entdecken Sie den Blickfang der Kirche, die riesigen Glasfenster in der Stirnseite hinter dem über mehrere Stufen erreichbaren Altar. Das Fenster, eine Arbeit des Hamburger Künstlers Klaus Wallner, der sehr viele Kirchen in Salzgitter mit seinen kunstvollen Glasarbeiten ausgeschmückt hat, bildet den Auferstandenen und die sieben Erzengel ab. In den unteren Ecken sind noch einmal gesondert der Erzengel Gabriel als Verkünder der Geburt Jesu und der Erzengel Michael als Sieger über das Böse abgebildet. Bei Konfirmationen und Taufen ist vor diesem Hintergrund der besonders eindrückliche „cantus firmus“, das Lied des Groß Elber Pastors Jürgen Grothe „Mögen Engel dich begleiten“.

Pastor Michael Wagner hat zu unserem Termin die Kleinsten der Gemeinde eingeladen. Es ist ein sehr wichtiger Faktor, dass auch diese sich in der großen Kirche wohlfühlen können und sollen. In der mit Kuscheltieren und Spielzeug ausgestatteten Spielecke demonstrieren das mit Freude Aurora, Zoey, Diana, Alexander und Manessa. „Die Spielecke wird während der Gottesdienste gut angenommen“, erzählt Pastor Wagner, „es gibt sie schon seit 15 Jahren“. Zu den kleinen Gästen gehören auch Kinder von christlichen Flüchtlingsfamilien, die in der Gemeinde eine neue Heimat gefunden haben.

Aus Zeitungsberichten ist die Martin Luther Kirche besonders durch die Auftritte der Salzgitter-Chöre und anderen Konzerten und Kulturveranstaltungen (auch gewerblicher Anbieter) bekannt, denn hierfür eignet sie sich durch ihre Trapezform besonders gut. „Wir haben hier eine tolle Akustik!“, schwärmt Michael Wagner. Dies kommt auch den Tönen aus der vor wenigen Jahren grundüberholten Orgel zugute.

Ein wenig beeinträchtigt ist das Gemeindeleben zum einen derzeit durch den Umstand, dass seit etwa einem Jahr die Heizung der Kirche kaputt ist. Man freut sich darüber, dass der Einbau einer neuen Heizung bald abgeschlossen sein soll. Zum anderen wird die zur Gemeinde gehörende Kita vollkommen neu gebaut. Bis zur Fertigstellung 2020 tummeln sich die Kinder in Containern auf dem Platz vor der Kirche und der große Gemeindesaal (früher Kirchenraum) ist bis dahin zusätzlich Bewegungshalle. So gut es geht, arrangieren sich die Frauenhilfe und die Skatgruppe mit der Doppelbelegung. Die Jugendarbeit findet in der Lukasgemeinde statt, die, wie Martin Luther, die Apostelgemeinde, St. Andreas, St. Johannes und St. Markus seit 1. Juli zum Pfarrverband Lebenstedt in Salzgitter gehört. In diesem Pfarrverband ist auch die Konfirmandenarbeit gemeinsam geregelt.

Susanne Diestelmann

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit mit den Kirchengemeinden St. Andreas, St. Johannes und St. Lukas

- Mutter-Kind-Treffen

- Frauenhilfe

- Frauengesprächskreis

- Klöntreff

Lebenstedt, St. Andreas

Eine Dorfkirche, die zur Stadtkirche wurde

Eine kleine Idylle im Kern des modernen Lebenstedt ist das „Alte Dorf“ und in dessen Mitte die auf dem Thieberg etwas erhöht liegende, baumumstandene St. Andreas Kirche. „Hier finden alljährlich viele Trauungen, auch von außerhalb der Gemeinde, statt“, erzählt Joachim Kuklik, Propst em. „weil die Andreas Kirche die schönste Kirche in der Innenstadt ist.“ „Sie ist jedenfalls das, was man sich unter einer richtigen Kirche vorstellt“, ergänzt Renate Bares, Vorsitzende des Kirchenvorstandes.

Tatsächlich empfängt einen der 1859 auf den Grundmauern der Vorgängerkirche errichtete Kirchenbau in der Form einer nach Osten ausgerichteten Rechteckkirche mit Apsis und einheitlich kreuzförmigen Grundriss, womit sie den auf einem Eisenacher Kirchentag 1861 erstellten Regulativ für damalige Kirchenbauten entspricht. Man kann sich gut vorstellen, dass Brautpaare diese Kirche gerne durch den viereckigen Turm mit dem achteckigen Dach unter der runden Turmkapsel (unter diesem Aufbau verbirgt sich eine Zahlensymbolik, verrät Joachim Kuklik) betreten und auf dem roten Teppich vorbei an den vier bunten Glasfenstern mit biblischen Motiven zum Altar in der Apsis schreiten bis sie unter dem großen, runden Kronleuchter zum Stehen kommen, der 1909 zum 50-jährigen Bestehen der Kirche gestiftet wurde, um dort den kirchlichen Segen für ihre Ehe zu empfangen. In der Apsis über dem Altar erhebt sich ein vierteiliges buntes, modernes Kirchenfenster. Jeweils vier Bilder stehen unter den Symbolen der Trinität (Hand, Kreuz, Taube).

Nach der 1964 durchgeführten Renovierung der Kirche, bei der Emporen und ein Kanzelaltar aus der Kirche entfernt wurden, verblieben weitere 1909 gestiftete Teile der Innenausstattung in der Kirche, wie das Taufbecken und das auf dem Altar stehende Kruzifix mit seiner heute kurios anmutenden Inschrift: gestiftet … von den Jungfrauen der Gemeinde …

Ursula Schauer, Küsterin und Mitglied des Kirchenvorstandes, weist auf die neue Vitrine für die „vasa sacra“ (gottesdienstliche Gerätschaften) hin, die man in diesem Jahr im Zuge der Innenrenovierung neben der Apsis aufgestellt hat.

Die Gemeinde mit ihren heute 1100 Mitgliedern hat in den letzten knapp 100 Jahren eine starke Verwandlung von Dorfgemeinde zu einer Innenstadtgemeinde erfahren. „Bei den Sonntagsgottesdiensten ist der Kirchenvorstand meistens beschlussfähig“, schmunzelt Joachim Kuklik, was aber so viel bedeutet, „dass das Gottesdienstleben durch seine gewählten Mitglieder mitgetragen wird“, ergänzt Renate Bares. Die ½ Pfarrstelle ist heute an das Propstamt gekoppelt und auch die Propsteikantorin hat hier ihre Anbindung. Räume des Gemeindehauses sind an die Diakonie vermietet, mit der man so in sehr guter Nachbarschaft lebt.

Susanne Diestelmann

Die St. Andreas-Kirche im sogenannten „Alten Dorf“ ist die älteste Kirche in Lebenstedt. Die Pfarrstelle dieser Gemeinde ist verbunden mit dem Propstamt der Propstei Salzgitter-Lebenstedt. Im Gemeindehaus befindet sich die Kreisstelle Salzgitter des Diakonischen Werkes.

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

Lebenstedt, St. Johannes

Ein "Wooden Church Crusade"- Kirche

Auch eine moderne Kirche in Salzgitter-Lebenstedt hat schon wieder fast eine Lebensspanne gesehen - so die Johannes Kirche im Saldergraben. 1954 wurde der Grundstein gelegt. Gefördert von der amerikanischen Organisation „Wooden Church Crusade“, die es sich nach dem 2. Weltkrieg zur Aufgabe gemacht hatte, 49 Kirchen im Grenzgebiet der damaligen West–Zone zur Ost-Zone zu fördern, konnte aus Mitteln der Gemeinde und der Landeskirche ein eigenes Gebäude für die aus der Andreas-Gemeinde hervorgegangene Johannes-Gemeinde erbaut werden.

Der Vater von Elke Jänsch wurde hier in Vorbereitung seiner Trauung konfirmiert, Elke Jänsch selbst wurde hier getauft, konfirmiert und getraut und schließlich wurden auch ihre Kinder hier getauft und konfirmiert.

„Das ist wie ein zweites Zuhause“, erzählt Frau Jänsch, die heute als Gemeindesekretärin hier arbeitet, eine lange Zeit den Kinderkreis leitete und früher im Kirchenvorstand aktiv war. Die Gemeinde kann auf über 60 Jahre bewegten Lebens im gerade in dieser Stadt so sichtbaren demografischen Wandel zurückschauen.

Schon von weitem fällt einem die nach unten hin geöffnete Parabelform des Eingangsbereichs der schlichten weißen Kirche auf, die schon in den Fensteröffnungen des Turmes und dann bei der weiteren Betrachtung immer wiederkehrt. Sie symbolisiert, wie uns erklärt wird, die zu den Menschen hin geöffneten Hände Gottes oder die Hände, die sich im Namen Gottes zu anderen hin öffnen. Die Parabelform kehrt besonders eindrucksvoll im mit Holz ausgekleideten Innenraum der Kirche sowie den Fenstern wieder und nicht zuletzt in den zum 50-jährigen Jubiläum mit Spenden der Gemeinde angeschafften Paramenten, die genau diese Form wieder aufnehmen.

Die Kirchenfenster im Altarraum und über der Orgelempore mit Darstellungen von aus der Johannesoffenbarung übernommenen Motiven sind von dem Hamburger Künstler Klaus Wallner gestaltet, das schwere eindrucksvolle Kruzifix auf dem Altar von Wilhelm Keudel aus Salzgitter.

Zeugnisse der Prägung der Gemeinde durch die Geschichte der Stadt sind an der Orgelbalustrade aufgehängt.

Susanne Diestelmann

Unsere sehenswerte St. Johanneskirche wurde nach dem 2. Weltkrieg mit Geldern aus einer amerikanischen Kirchbaustiftung erbaut und 1956 geweiht. Unsere Gemeinde versteht sich als Begegnungsstätte für Jung und Alt. Den Mittelpunkt des Gemeindelebens bildet der sonntägliche Gottesdienst, in dessen Zentrum die lebendig gefeierte Liturgie und die Verkündigung des Evangeliums stehen. Als Gastgruppen beherbergt unser Gemeindehaus u.a. die Landeskirchliche Gemeinschaft.

- Besuchsdienst

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Kirchenchor

- Konfirmandenarbeit gemeinsam St. Andreas, St. Lukas und Martin-Luther

- Gemeindefrühstück

- Arbeitskreis Lebendiger Gottesdienst

- Frauenhilfe

- Adventsbasar

Lebenstedt, St. Lukas

Kirchenzentrum in der Krählenriede

Betritt man das Kirchzentrum St. Lukas in Krähenriede, so erschließt es sich einem nicht sofort, wo denn eigentlich die Kirche ist. Genauso gut kann man nach dem Betreten des Gebäudes hinter einer der Holztüren erst einmal auf eine muntere Runde von Erzieher/innen, die sich im Gemeinderaum gerade fortbilden lassen, treffen oder, wenn man von der anderen Seite her kommt, in den Räumen des Hortes landen. Im „Haus der Begegnung“ finden Gruppen und das Gemeindebüro Platz. Auch die Hortgruppe des Kindergartens ist hier untergebracht und schlägt die Brücke zur benachbarten Kindertagesstätte St. Lukas, wie es auf der Internetseite der Gemeinde heißt. Und hier erschließt sich auch die Konzeption der jüngsten Kirche der Propstei: „1993 wurde sie eingeweiht und passt sich äußerlich in das Wohngebiet Krähenriede ein. Die halbrunde Sitzordnung spiegelt das Selbstverständnis der Gemeinde wider: Gemeinsam sind wir auf Christus bezogen".

Und so sind auch die beiden Menschen, denen wir hier begegnen, repräsentativ für dieses Konzept: Sandra Ries, ehemalige Kirchvorsteherin und helfende Hand, wo sie gebraucht wird, und Christoph Gläser, Mitarbeiter des Hortes und der Kita.

Sandra Ries erzählt uns, was sie an ihrer Kirche besonders schätzt: Sie mag diesen besonderen Bau, der sich so gut in das Wohngebiet einpasst gerade aus diesem Grunde – man fühlt sich wohl, es ist gemütlich. Dafür sorgen die relativ niedrig gehaltene Decke, die vielen warmen Holztöne der Vertäfelungen und der Orgel und das Halbrund, in dem die Stühle um den Altarraum mit Altar, Kanzel und Taufbecken auf reliefgeschmückten Sandsteinsockeln angeordnet sind. Die 2-manualige Orgel mit ihren 18 Registern, vom Ilseder Orgelbauer Christof Grefe in den Jahren 1997-1999 konzipiert und erbaut, verbindet an der Seite gleichsam dieses Halbrund mit dem Altarraum und so ist auch der/die Organist/in in die Gemeinschaft integriert. Öffnet man die großen Eingangstüren der Kirche, erreicht man eine beträchtliche Vergrößerung des Raumes, was besonders bei größeren Konzerten genutzt wird. Besonders stolz ist Frau Ries auf das Ensemble von Taufbaum mit vielen Dutzenden Namen der in der Gemeinde getauften Kinder und den Opferlichtbaum.

Dafür, dass die Kirche nicht nur zu Taufen von vielen kleinen Menschen belebt ist, sorgen unter anderem auch die von der benachbarten Schule hier abgehaltenen Schulgottesdienste, wie auch die Kindergartengottesdienste, von denen uns Christoph Gläser erzählt. Das christliche Profil, das ein wichtiges Merkmal des Kindergartens St. Lukas ist und bleiben soll, erlaubt es, zu allen Kirchenjahreszeiten Kindergottesdienste zu gestalten und anzubieten. Hier machen, obwohl im Kindergarten ein sehr hoher Anteil an Kindern von Migranten angemeldet ist, so gut, wie alle Kinder mit. „Wer seine Kinder in einem kirchliche Kindergarten betreut wissen will, weiß schließlich, worauf er sich einlässt“, sagt Gläser.

Seit etwa zwei Jahren teilt sich die Lukas-Gemeinde den Pfarrer mit der Martin Luther Gemeinde. „Daran haben wir uns gut gewöhnt“, sagt Sandra Ries. „Es gibt kein Tauziehen, sondern beide Gemeinden gehören gleichberechtigt zusammen.“ Und seit Oktober letzten Jahres gilt dies nun für den ganzen Pfarrverband Lebenstedt, zu dem außerdem noch die Apostelgemeinde, St. Johannes, St. Andreas und St. Markus gehören.

Susanne Diestelmann

- Besuchsdienst

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Gospelchor

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit gemeinsame mit St. Andreas, St. Johannes und Martin-Luther

- Singkreis

- Gitarrengruppe

Lebenstedt, St. Markus

Eingebettet in das Wohngebiet Viertel am See in Lebenstedt und tatsächlich auch nur knapp 100 Meter vom Salzgitter-See entfernt, liegt das Zentrum der Kirchengemeinde St. Markus, die mit der Apostelgemeinde zusammen von Pfarrer Eberhard Brinkmann betreut wird. Kindergarten, Gemeindehaus, Pfarrhaus und Kirche bilden ein unauffälliges Ensemble, das man nur findet, wenn man weiß, wo man es suchen muss. Doch diese Unauffälligkeit täuscht: – denn betritt man das Gemeindezentrum und wird dort im Gemeinderaum von den Kirchenvorsteherinnen Petra Zeidler und Jutta Muus empfangen, entsteht bei einer Tasse Kaffee das Bild einer sehr aktiven Gemeinde vor Augen.

Eigentlich war einst neben dem Gemeindezentrum ein großer Kirchenbau geplant. Daraus wurde die abgespeckte Version eines schlichten, kleinen Kirchenraumes. Der Altar steht vor einem durch Betonstreben unterbrochenem Fenster, daneben eine 6-registrige Orgel mit Pedalkoppel aus der Werkstatt Emil Hammer. Neue Antependien schmücken eine Wand und den Altar. Die Bestuhlung ist variabel. Für kleinere Andachten werden die Stühle schon einmal im Kreis um den Altar gestellt. Den rund 30 regelmäßigen Gottesdienstbesuchern, die ihren Weg zur Kirche ohne Glockengeläut finden müssen, es gibt keine Glocken, bietet der Kirchenraum genug Platz. Für Gottesdienste und Veranstaltungen mit sehr vielen Besuchern können die Seitenwände entfernt werden.

„Jeden Sonntag gibt es nach dem Gottesdienst einen Kirchenkaffee“, erzählt Petra Zeidler, denn „viele Senioren der Gemeinde sind allein. Hier sind wir eine große Familie“. „Da der Gottesdienst um 11 Uhr beginnt, gibt es einmal im Monat zum Kirchenkaffee sogar etwas Warmes“, ergänzt Jutta Muus. Man habe ein gut funktionierendes „Event-Team“ in der Gemeinde, das tatkräftig für weitere Veranstaltungen, wie Geburtstagsnachmittage, Singegottesdienste mit anschließender Bewirtung, Kochen und Backen mit Eltern und Kindern oder große Aktionen, wie einem Clemens Bittlinger Konzert in der Pauluskirche, einstehe. Auch die monatlich stattfindenden Gemeindenachmittage, der sechsmal im Jahr stattfindende Kinderbibelkreis, die Proben der Laienspielgruppe und die Radtouren zu Himmelfahrt wollen organisiert sein.Das Gemeindezentrum mit seinen vielen Möglichkeiten passe gut in das Wohngebiet, stellen die beiden Kirchenvorsteherinnen zufrieden fest.

Susanne Diestelmann

Kindergarten, Pfarrhaus und Gemeindehaus sind baulich zu einem Kirchenzentrum aufeinander bezogen. Dadurch ist ein lebendiges Gemeinde- und Gottesdienstleben möglich. Die Räume im Stil der 70er Jahre führen die Menschen zusammen und regen an zur Kommunikation. Seit 2015 ist der Kindergarten mit Krippe, Ganztags, Dreivierteltags- und Halbtagsgruppe ein Familienzentrum. Seit den Sparbeschlüssen der Landeskirche vor fünf Jahren erhält die Gemeinde ihr Kirchenzentrum aus eigenem Engagement und den Spenden vieler Menschen. Zum 50-jährigen Jubiläum der Gemeinde im Jahr 2012 gestaltete Eduard Obarski ein Buch über die Geschichte der Gemeinde und die Entstehung des SeeViertels.

- Besuchsdienst

- Geburtstagskaffee

- Gemeindefahrten

- Kindergottesdienst

- Konfirmandenarbeit

- Bastelkreis

- Gemeindenachmittage

- Tanzkreis

- Aerobicgruppe

- Freundeskreis des Lukaswerkes

- Familiengottesdienste zu Himmelfahrt und Erntedank